清晨7点10分,小雨初歇。在北京一处僻静的小区楼栋单元内,一位满头银发的老人手提着公文包,准时出现在一楼。

他精神矍铄、眼神敏锐,正准备出门上班。他便是中国石化上游最年长的院士、中国工程院院士康玉柱。

难以想象,年近鲐背之年的他依然保持着令人惊叹的工作节奏,坚持每天早上8点前到办公室,在油气勘探研究领域笔耕不辍。

回顾65年的勘探生涯,从华北平原到西部戈壁,从青年党员到资深院士,康玉柱的足迹遍布50多个盆地,参与发现104个油田,著有专著55部、科研报告36份、论文154篇,构建起中国8大油气地质理论,用毕生心血践行着“为国找油”的初心使命。

一本红色硬壳笔记本格外引人注目。这是康玉柱大学时期的笔记本。封面上的“长春”二字诉说着一段青春岁月。

翻开它,工整隽秀的钢笔字迹、红蓝笔手绘的地质图,在泛黄的纸页上依然清晰可辨。这样透着一丝不苟态度的笔记,康玉柱从青年时代记录至今。

1936年,康玉柱出生于辽宁省北镇市一个清贫的满族农民家庭。初中毕业时,家境贫寒的他险些放弃学业去工厂工作。

“我的班主任宋老师坚持要我继续读书,让我拿着国家助学金读下去。”康玉柱谈起这段往事,依旧对这位改变他命运的宋老师充满感激之情。

从贫寒学子到地质英才,这段经历如同沉积岩般层层累积,塑造了他的人生基底。“绝不能辜负党和国家培养”的信念,在他心中扎下了根。

1956年,康玉柱考入长春地质学院。在校期间,他不仅是班长、三好学生,而且在毕业前光荣加入了中国党。

1960年毕业分配时,学校希望他留校任教。“毕业分配时我就填了两个志愿——到祖国最需要的地方去,到祖国最艰苦的地方去。”谈起毕业志愿,康玉柱依然坚定如初。

适逢地质部成立第一普查勘探大队,需要10名毕业生且需由一名党员带队。当老师找到康玉柱谈话时,他毫不犹豫地表示:“坚决服从分配,杏彩体育登录入口到祖国最需要的地方去!”就这样,他踏上了为国找油的征程。

报到后,康玉柱得知“一普”的核心任务是石油勘探,而他在学校学的是矿产普查,石油地质知识相对薄弱。于是,他争分夺秒地自学石油地质、物探、测井等专业知识,常常挑灯夜战,为日后的油气勘探工作奠定了坚实的理论基础。

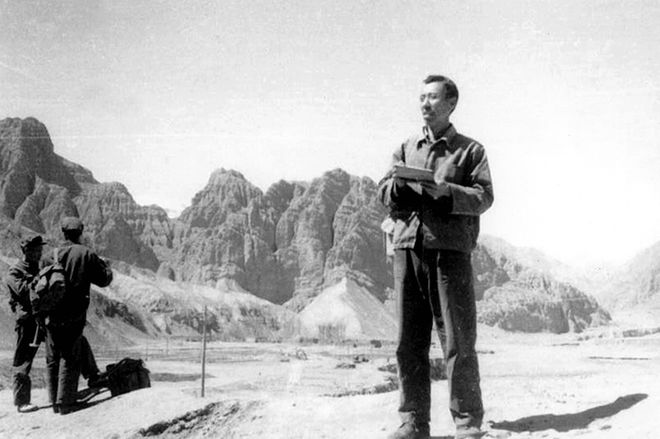

1960—1970年,康玉柱在东部四大盆地及河西走廊参与了多轮次的油气资源前景评价和选区研究。他深入野外,足迹遍布山川丘陵,为国家及有关部门制定油气发展战略及勘探部署做出了重要贡献。

例如,1961年,康玉柱参加了济阳坳陷、东营凹陷华8井井位讨论会。在会上,他提出“把第三系沙河街组作为主要钻探目的层”,认为该组发育较厚的生油岩杏彩体育,生储盖条件好杏彩体育。

当年,华8井实现了第三系油气首次重大突破,从而发现了胜利油田。康玉柱也成为胜利油田的主要发现者之一。

汇报结束后,李四光部长指示:一要搞清有几套生油岩,库车地区的石油是从哪里来的;二要做全盆地油气前景评价和分区评价,为下一步石油普查勘探做准备。

有一次,康玉柱乘坐的车急转弯过河时,因天黑路不熟,“轰”的一声侧翻到河边。他爬出来时已经头破血流。

还有一次,从塔里木北缘天山勘测返回途中,他们突遇沙尘暴,飞沙走石、天昏地暗。大家只能用衣服把头盖住,把地质工作包压在身下,趴在地上。

在主持评价塔里木盆地油气前景后,康玉柱认为,塔里木盆地是在地台基础上发展形成的,形成了多套生储盖组合,同时盆地内大型隆起和坳陷具有长期活动性质,为生储盖运聚创造了良好条件,盆地内圈闭多,具有形成大型油气田的基础,油气资源潜力巨大。他主持部署了沙参2井。

1984年8月,沙参2井钻至5363米古风化面时,未见油气显示且发生井漏。钻井工程部门的人提出停钻完井。这时,康玉柱遇到困境不妥协、不放弃的劲儿上来了。他组织大家紧急召开研讨会。

会上,他根据前期扎实的基础研究,果断提出3条不能停钻的理由,坚持至少再打100米。他的坚持得到了上级领导和地质骨干的支持。

随后,勘探队就地取材,用棉花籽皮、核桃碎等材料堵漏,继续钻进。这些就地取材的堵漏材料,后来被戏称为“康氏配方”。

1984年9月22日,在加深钻进28米后,高压油气从5000多米的地下呼啸而出,喷向高空。震耳的声响响彻塔里木。沙参2井获得日产原油1000立方米、天然气200万立方米。

沙参2井的重大突破意义非凡:甩掉了中国海相无油的帽子,开辟了我国古生代海相油气勘探新,成为我国油气勘探史上继大庆、海上油气突破之后的第三个里程碑,也为国家“稳定东部、发展西部”的油气战略方针提供了重要科学依据,拉开了塔里木找油大会战的序幕。

《人民日报》头版以《沙漠春雷》为题进行了报道。著名地质学家黄汲清先生为此题词:“喷油奥陶系,伴有天然气。康工主战场,开天又辟地。”康玉柱也因此被誉为中国古生代海相油气勘探的开拓者。

基于扎实的基础研究,康玉柱坚信塔里木盆地蕴藏着大油田。一是塔里木盆地当时已有4口井日产油气超过千吨,表明油气资源十分丰富;二是古生代发育石炭—二叠系及寒武—奥陶系烃源岩,厚度大、分布广,油气资源潜力巨大;三是盆地内存在多个大型隆起和斜坡带,有利于形成大油气田。

1990年3月,他主持部署了塔河油田第一口发现井——沙23井。该井在石炭系发现油气显示,但测井解释为水层。

面对“测试无意义”的质疑,康玉柱坚持:“该层段油气显示明显,必须测试验证!”理由为:一是该层段油气显示明显;二是虽然电阻率较低,但比下部层位电阻率高,有可能是油层。

时间是最好的证明。1990年10月22日,沙23井试获高产油气流,实现了新地区、新构造的重大突破。塔河油田由此被发现。

随后,康玉柱在沙23井附近主持部署了200平方公里的三维地震勘探。根据处理解释结果,部署的3口探井均获高产油气流。塔河大油田得以定型,成为中国首个古生代特大油田。

多年来,康玉柱始终坚持创新,一次又一次在被前人放弃的区域实现令人惊叹的油气突破。他认为,在认真学习前人理论的基础上要敢于提出挑战。在被问到对年轻人有怎样的嘱托时,康玉柱思考片刻后回答:“一是要敢于创新,二是要勇于承担。这两点背后都指向一点——不怕吃苦。”

2001年12月,中国石化成立西指。康玉柱受聘担任专家组副组长,先后主持或参与发现莫西庄油田、中1油田等8个油气田。

当选中国工程院院士后,他参与了多项国家“973”、重大专项等,站在更高层面践行“为国找油”的初心。

2010年,他出国考察时,国外石油公司两次高薪聘请他为高级顾问。他婉言谢绝:“从中学到大学我都是拿着助学金读上来的。我有今天是党和人民培养了我,我要把学习到的本领和工作经验服务于国家,报答党和人民的恩情。”

2012年,西北石油局将“塔河奥陶系碳酸盐岩特大油田勘探与开发”成果申报国家科技进步一等奖。作为塔河油田主要发现者的他,主动提出不上申报名单,把荣誉让给年轻人。

“我才90呢!”康玉柱总会幽默地对身边人说自己才90岁。每天坚持上班的他依然坚持思考,依然保持着记录整理的习惯。

短暂的相处交谈,便能感受到康玉柱对理想信念的坚定、对专业的执着、对生活的感恩和对人生的知足。

从青年党员到资深院士,他用一生践行着“为国找油”的誓言,就像一颗永不生锈的螺丝钉,牢牢扎根在祖国的石油勘探事业中,用行动诠释着一名党员的初心和担当。

正如中国石化第九届“感动石化”组委会给予他的致敬词:“塔里木盆地每一粒沙,都铭记着你的赤子之心。白首犹作勘探人,仍向地心问宝藏。”